PLATELAGE KERTO-Q, UNE SOLUTION DE COUVERTURE ET DE CONTREVENTEMENT EN OSSATURE BOIS

Présent depuis maintenant 30 ans sur le marché français, Metsä Wood s’est affirmé comme l’industriel de premier plan auprès des constructeurs avec des solutions constructives en bois très performantes et adaptées aux fortes contraintes techniques.

Metsä Wood est aussi plébiscité par les maîtres d’œuvre pour la réalisation de projets significatifs grâce à la grande liberté architecturale que permettent ses solutions constructives. C’est en particulier le cas de son panneau structurel de grand format Kerto-Q, comme en témoigne par exemple le projet emblématique du Metropol Parasol à Séville de l’architecte allemand Jürgen Mayer.

Dans un contexte où la construction se doit de réunir à la fois rapidité de pose et réponses aux spécificités techniques de plus en plus pointues, le panneau structurel à plis croisés Kerto-Q de Metsä Wood apporte une solution bois particulièrement attractive.

Fruit de la R&D de Metsä Wood, le Kerto-Q est le premier panneau d’ingénierie bois de grandes dimensions à usage structurel à plis croisés à avoir été introduit sur le marché européen. Le Kerto-Q s’est imposé auprès des constructeurs comme LA solution platelage au regard des multiples avantages offerts. Les principaux bénéfices directs de cette technique sont d’utiliser un panneau à plat puissant mécaniquement et très résistant aux assemblages courants, tout en limitant les effets de retrait-gonflement et tuilage.

Le panneau Kerto-Q, de par sa polyvalence, trouve sa raison d’être aussi bien pour des applications en planchers qu’en toitures, dans le neuf ou la réhabilitation pour tous les types de bâtiments ; et quelle que soit la structure.

LE KERTO-Q : UN PRESSAGE EN CONTINU POUR REPOUSSER LES LIMITES CONSTRUCTIVES

Le Kerto® de Metsä Wood est composé de placages d’épicéa de 3 mm, obtenus par déroulage, et ensuite collés à chaud sous haute pression. Grâce à son procédé de fabrication avec 20% de plis croisés, le Kerto-Q est le lamibois conçu pour offrir la stabilité la plus optimale.

Cette technologie de thermopressage en continu repousse les limites de l’utilisation du bois en construction en permettant d’obtenir des formats de panneau jusqu’à 2,50 mètres de large par 20 mètres de longueur, offrant parallèlement des caractéristiques mécaniques élevées.

Les panneaux Kerto-Q sont fabriqués à la longueur souhaitée (minimum 2,4 m), et dans les largeurs standards 1,8 m, 2,4 m et 2,5 m.

Metsä Wood propose dorénavant des usinages de type mi-bois ou feuillures pour l'intégration de couvre-joints sur les grandes rives afin de faciliter le travail des charpentiers, notamment pour l'étape de jointement entre les panneaux.

Cette solution technique permet alors d’imaginer de nouvelles perspectives de portées et d’associations avec d’autres produits de structures, qu’ils soient en bois, en métal ou en béton.

De nouvelles formes ont pu également être développées grâce à l’appropriation par les architectes et ingénieurs structure d’un panneau structurel fin pouvant être cintré à froid, découpé manuellement ou à l’aide de machines à commandes numériques.

LE PRINCIPE DU KERTO-Q EN SUPPORT DE COUVERTURE : UNE SOLUTION CONSTRUCTIVE AUX MULTIPLES ATOUTS

Parmi les nombreuses applications possibles du Kerto-Q (poutres, poteaux de portiques, renfort de structure existante, panneaux de plancher ou toiture), celle du platelage de toiture est incontestablement appréciée des concepteurs, entreprises de pose et maîtres d’ouvrage au regard des avantages offerts par cette solution.

* Performance structurelle et adaptabilité

Le Kerto-Q offre de nombreuses possibilités de mise en œuvre à plat grâce à sa gamme étendue d’épaisseurs : de 27 à 69 mm. Ses qualités permettent de concevoir des toitures très performantes, y compris dans de très faibles épaisseurs. Ainsi pour une charge permanente appliquée, il est toujours possible de trouver la combinaison optimale entre l’entraxe des porteurs et l’épaisseur du Kerto-Q. En tant que voile structurel, le panneau Kerto-Q se comporte idéalement sur 3 appuis minimum, avec travées égales.

De structure homogène, le Kerto-Q est un matériau extrêmement résistant. Il ne gauchit pas et présente un bon comportement au feu (REI jusqu’à 60 minutes). Sa robustesse lui confère la capacité de reprises de fortes charges, comme les cas extrêmes climatiques ou encore la végétalisation.

Le Kerto-Q constitue également un atout pour la sécurité sur le chantier. La marche est possible sur le panneau, du fait de sa capacité à reprendre les charges, et l’intégration de garde-corps sur les bords des panneaux de rives est possible.

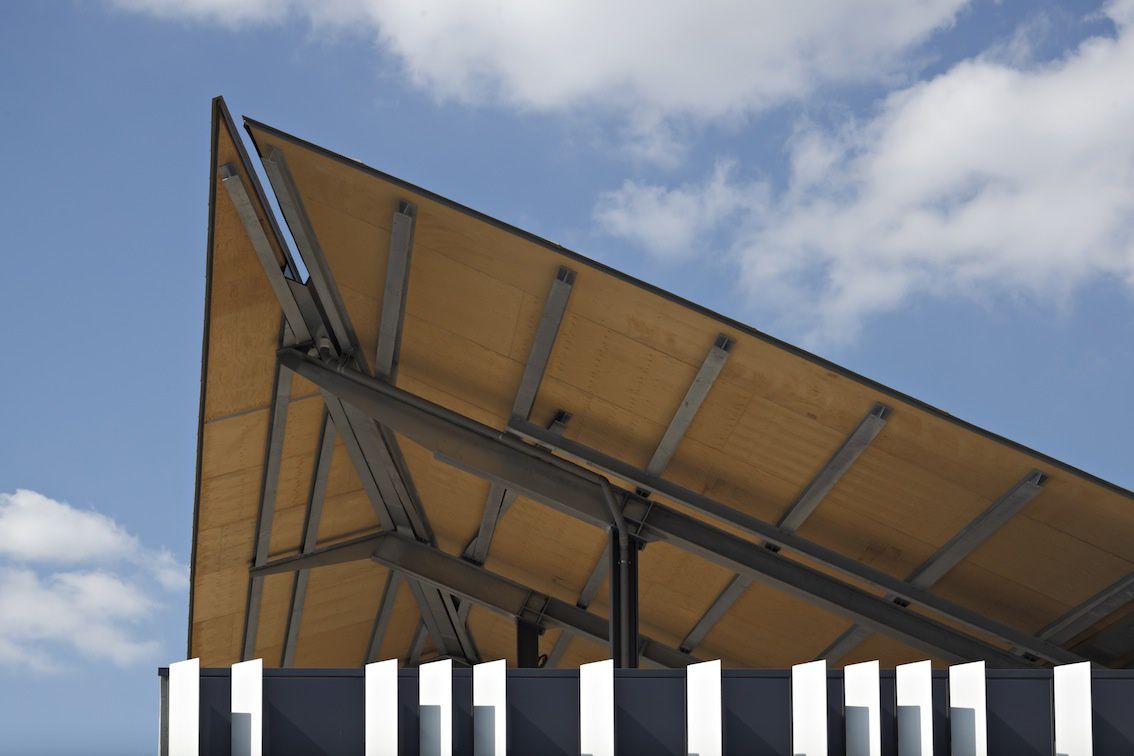

Groupe scolaire Ludwig Van Beethoven à Montpellier (34) : utilisation du Kerto-Q en débords de toiture avec mixité lamellé collé et béton (Projet livré pour la rentrée 2013)

• Le groupe scolaire Ludwig Van Beethoven met en évidence la pluralité de fonctionnement du panneau Kerto-Q.

• Il est utilisé en support du complexe de couverture composé de panneaux photovoltaïques et de végétalisation.

• Il assure le contreventement en toiture et la stabilité générale. Les panneaux Kerto-Q à plis croisés formant un diaphragme sont mis en œuvre perpendiculairement aux poutres principales en lamellé collé, sur 4 appuis minimum, avec pose à joints croisés. Ce diaphragme prend appui sur des ouvrages en béton.

• Le plafond est apparent en sous face.

• Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Montpellier

• Architecte : Portal Thomas Teissier Architecture

* Mixité des matériaux

Le Kerto-Q se pose indifféremment sur tous types de supports : bois, métal ou béton. Il offre ainsi de larges possibilités architecturales grâce à la mixité des produits.

Reconversion de l’entrepôt Macdonald à Paris : la finesse du Kerto-Q au service d’un signal architectural fort (Projet en cours)

• Sur ce chantier d’envergure et emblématique, les panneaux Kerto-Q de grands formats - jusqu’à 2,40 m de large par 13,50 m de long - sont mis en œuvre sur la charpente métallique pour supporter la couverture en zinc du groupe scolaire.

• Grâce à a sa puissance mécanique, le Kerto-Q en assure également le contreventement.

• D’épaisseur 39 mm, partiellement visible en sous-face, le Kerto-Q s’est imposé comme un atout pour réaliser une toiture plissée très fine et très aérienne, véritable signature de l’architecte sur ce projet, qui lui permet de se différencier du reste de la reconversion.

• Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Paris

• Maîtrise d’Œuvre (équipements publics) : Kengo Kuma Associates / AIA Ingénierie

* Une solution multifonctionnelle

Le Kerto-Q est utilisé en support de tout type de couverture : étanchéité, tuiles, zinc, cuivre.

Grâce à ses grandes dimensions, les panneaux Kerto-Q permettent de contreventer la structure avec un nombre de fixations limité (facilitant le couturage). Cet avantage est décuplé dans le cas de bâtiments situés en zones sismiques (calculs des assemblages).

Des applications en débords de toiture jusqu’ à 1,50 m sont possibles. Le Kerto-Q permet une grande expression architecturale avec par exemple la réalisation de panneaux courbes.

Le Kerto-Q peut être laissé visible en sous-face, avec un aspect bois déroulé poncé, et constitue un très bon support pour les produits de finitions (vernis, lasure, peinture,...), y compris dans les atmosphères les plus exigeantes telles que les piscines.

Groupe scolaire Salvador Allende à Saint-Fons (69) : une toiture performante qui conjugue rigidité et finesse (Projet livré en août 2013)

• Pour la réalisation du groupe scolaire Salvador Allende, des panneaux de Kerto-Q d’épaisseur 69 mm, 45 mm et 27 mm ont été utilisés en platelage de toiture dans les salles de classes, les cages d’escalier et au niveau du gymnase.

• Le grand format des panneaux utilisés (2,4 m de largeur par 9 m de longueur) a permis une grande rapidité de pose. Ainsi, en une opération de grutage, le panneau posé a rempli trois fonctions importantes :

- support de complexe de couverture ;

- contreventement en toiture ;

- plafond apparent en sous-face.

• Au total, 1 900 m2 de panneaux Kerto-Q ont été posés.

• Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Saint-Fons

• Architecte : Clément Vergély Architectes

* Rapidité de pose et sécurité sur le chantier

A la pose, le Kerto-Q est l’allié des plannings des entreprises ! Grâce à ses panneaux grands formats et légers, levés à la grue, il permet de couvrir jusqu’à 2 m2 par minute, avec une équipe réduite de 3 ou 4 charpentiers. Il permet par conséquent une économie de moyens et une livraison des bâtiments plus rapide.

En amont, le travail de dimensionnement des charpentiers est facilité grâce au logiciel de calculs Finnwood développé par Metsä Wood pour la conception d’éléments de structure.

Grâce à son efficacité industrielle, Metsä Wood garantit la certitude de disposer en qualité et en quantité du Kerto-Q. Sa capacité de production annuelle est de 230 000 m3. Les panneaux peuvent être directement acheminés sur les chantiers depuis l’usine.

Planétarium de Reims : le panneau Kerto-Q, une réponse évidente pour bâtir dans un délai court en cohérence avec les autres matériaux (Projet livré en mai 2013)

• Le projet du Planétarium de Reims est une parfaite illustration de la rapidité de chantier offerte par les systèmes préfabriqués.

• La structure du bâtiment est composée d’un squelette en charpente acier contreventé par une toiture en panneaux Kerto-Q d’épaisseur 63 mm. Le grand format ici utilisé (2,40 m de large et jusqu’à 9 m de long) a permis de couvrir la toiture en seulement 3 jours et demi, avec un jour et demi pour le levage. Afin de s’adapter à la forme ovale du bâtiment, le Kerto-Q a été cintré à froid, une technique permise grâce à la finesse de ce matériau.

• Certains panneaux ont été laissés apparents en sous-face.

• Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Reims

• Architecte : Jean-Paul Bonnemaison