La Gestion Des Eaux Pluviales, Un Enjeu Considérable Dans Le Cycle De L’eau. « Les noues et fossés »

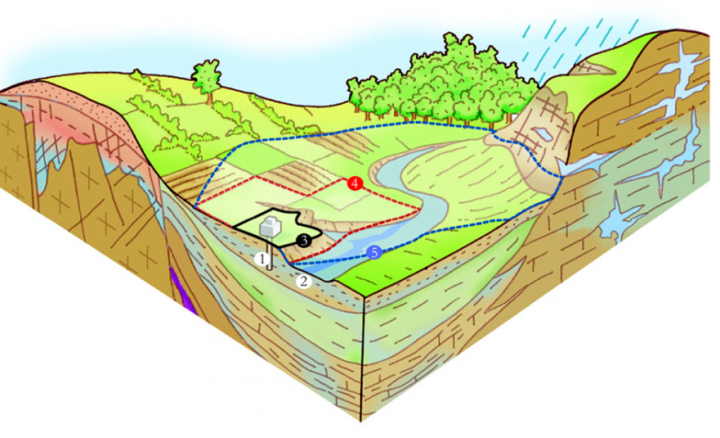

8ème partie consacrée à la gestion des eaux pluviales et plus particulièrement sur les fossés et les noues, deux ouvrages, permettant de collecter et de réguler les eaux de pluie et de ruissellement en ralentissant leur écoulement vers un exutoire. L’infiltration continue du point de collecte à l’exutoire permet d’en réduire le volume. L’exutoire peut être le réseau d’assainissement pluvial traditionnel, le milieu hydraulique superficiel ou un système d’infiltration.

Leur différence repose sur leur conception et leur morphologie.

Dans le cas général, nous abordons la présentation, les avantages et inconvénients communs aux noues et fossés.

La définition de ces deux ouvrages permettra par la suite de mieux comprendre leurs points communs et leurs différences.

On peut remarquer qu’une petite partie des eaux contenues dans les fossés et les noues s’évapore durant son écoulement.

Avantages :

- Réduction, voire suppression dans le cas d’ouvrages d’infiltration, du débit de pointe à l’exutoire.

- Une même structure permet à la fois la collecte, le stockage et l’évacuation des eaux pluviales.

- Ils ont des fonctions de rétention, de régulation, d’écrêtement qui limitent les débits de pointe à l’aval, ainsi que de drainage des sols.

- Ils constituent des exutoires naturels, si le sol est assez perméable (pas d’exutoire).

- Réalimentation des nappes.

- Conception simple et peu coûteuse.

- Dépollution efficace des eaux pluviales par décantation et par « filtration » par interception dans le sol.

Inconvénients :

- Emprise foncière pouvant s’avérée importante et onéreuse (surtout pour une noue de volume important).

- Risque de pollution du sol (si infiltration).

- Dépôts de boues de décantation qu’il faut évacuer lorsque leur quantité induit une modification du volume utile de rétention. Cependant, la formation de ce dépôt prend beaucoup de temps car les volumes générés sont très faibles.

- Dépôts de flottants. Dépend de la nature des eaux retenues et de la présence ou non d’un système de « dégrillage » en amont.

- Risques de nuisances olfactives (stagnation d’eau) par défaut de réalisation ou manque d’entretien.

Conditions et domaine d’utilisation :

Les fossés et les noues peuvent être placés :

• dans le sens d’écoulement des eaux de ruissellement,

• ou perpendiculairement, permettant ainsi d’intercepter l’eau de ruissellement et de ralentir les vitesses d’écoulement.

La collecte des eaux se fait par ruissellement sur les surfaces adjacentes, par mise en charge d’un réseau traditionnel ou par déversement de canalisations (gouttières de toitures, exutoire d’un réseau pluvial traditionnel).

La mise en œuvre d’ouvrages spécifiques au sein même ou en tête du bassin permettra d’éviter un grand nombre de nuisances et de faciliter l’entretien.

Les interventions ou travaux d’aménagement (passage busé, plantation,...), ne doivent en aucune façon modifier l’écoulement, le volume disponible ou la régulation qu’ils effectuent.

La réussite d’une noue ou d’un fossé réside dans sa bonne exploitation (entretien régulier et suivi sérieux). Dans le cas inverse, ils peuvent rapidement devenir des endroits insalubres.

Conception :

Collecte des eaux / partie amont :

La collecte des eaux pluviales en amont et l’alimentation du fossé ou de la noue sont réalisées par

- ruissellement et/ou des canalisations,

- des caniveaux,

- s’il y a collecte par réseau :

o des bouches à grille ou avaloirs,

o des bouches d’injection,...,

o des protections afin d’éviter toute intrusion dans les canalisations (type tête d’aqueduc sécurisé),

o des systèmes de «dégrillage», de piège à flottants.

Structure du fossé ou de la noue :

- mise en place de géotextiles en fonction de la destination du fossé ou de la noue et du type d’eau retenue,

- aménagement, accompagnement des eaux afin d’éviter toute érosion prématurée (aménagement jusqu’au fil d’eau du fossé ou de la noue),

- pente des talus le plus faible possible (facilite l’entretien),

- stabilisation des talus par végétalisation ou autre méthode (géogrilles, dispositifs anti-batillage, enrochements, rondins),

- réservation (établissement si nécessaire d’une servitude d’exploitation) d’une bande accessible de 4m sur une berge afin d’assurer un entretien mécanique (prévoir passage suffisant).

Evacuation et « ré essuyage » des eaux :

L’évacuation de la totalité des eaux collectées est assurée par la mise en œuvre de :

- pour un fossé ou une noue de rétention infiltrant, prévoir un système de drainage des eaux stockées (« ré-essuyage ») par une tranchée drainante, un caniveau, une cunette, ou un drain d’ évacuation.

Exutoire (fossé ou noue de rétention infiltrant) :

L’exutoire est composé :

- d’une protection afin d’éviter toute intrusion dans les canalisations (type tête d’aqueduc sécurisé),

- de cloisons éventuelles si la pente du terrain est trop importante,

- d’un organe ou orifice de régulation

Revêtements et aménagement du fond et des berges :

Les fossés et noues sont le plus souvent des ouvrages enherbés, permettant ainsi une infiltration des eaux collectées, mais ils peuvent également être imperméabilisés si la nécessité s’en fait ressentir (risques de pollution, problèmes induits par l’infiltration des eaux comme le glissement de terrain,...).

Végétaux : (cf. chapitre engazonnement et plantation)

- Gazon résistant à l’eau et à l’arrachement (Herbe des Bermudes, Pueraire hirsute, Pâturin des prés, Brome inerme,...) ;

- Arbres et arbustes pouvant s’adapter à la présence plus ou moins abondante d’eau pour garantir une bonne stabilité ;

- Végétaux dont le système racinaire permet une stabilisation du sol (pivotants, fasciculés ou charnus).

Matériaux :

* Etanchéité du fossé ou de la noue peut être assurée par :

- Du béton ;

- Des pierres sèches ;

- Des briques ;

- Une géomembrane.

* Pour stabiliser les flancs du fossé on peut :

- Maçonner les bords ;

- Utiliser des pieux verticaux ;

- Planter les berges ;

- Placer un géotextile ;

- Rendre étanche la structure avec de l’argile.

* Les cloisons pourront être réalisées avec :

- Des rondins de bois ;

- Des végétaux (cloisons végétalisées) ;

- Des roches (enrochements) ;

- De la terre (buttes) ;

- Du béton (buses).

Le fossé :

Présentation :

Un fossé est un ouvrage très ancien et très bien connu. Il est linéaire, assez profond et ses rives sont abruptes (pentes des talus le plus souvent > à 1 m en hauteur pour 1 m en largeur).

C’est un ouvrage qui de part sa nature, peut rester en eau. Il n’est donc pas drainé. L’évacuation des eaux pluviales s’effectue par écoulement naturel du point de collecte vers un

exutoire et par infiltration directe dans le sol s’il est perméable.

Avantages :

- Très bon retour d’expérience.

Inconvénients :

- L’entretien est spécifique et peu aisé de par sa profondeur et par le fait qu’il soit souvent en eau.

- Il peut présenter un risque pour les riverains et pour les enfants en particulier.

- Ne peut être mis en œuvre en milieu urbain ou péri-urbain.

Conditions et domaine d’utilisation :

Son entretien est difficile car on ne peut le tondre comme pour un espace vert (talus trop important pour une tondeuse), il faut débroussailler, faucarder (entretien spécifique).

De plus, comme un fossé est profond et/ou souvent en eau, il n’est pas évident d’extraire les boues de décantation qui colmatent le fond de l’ouvrage. Il faut alors réaliser un curage suivi d’un re- profilage sur l’ensemble du linéaire.

De part sa nature et sa morphologie, le fossé est destiné à être implanté en milieu rural ou industriel.

La noue :

Présentation :

Le concept de la noue est récent, on peut l’apparenter à un fossé large et peu profond et dont les rives sont en pente douce. Les pentes des talus sont souvent inférieures à 30% du fait de la faible hauteur d’eau, mais plus généralement inférieures à 20-25%. L’ouvrage assimilé à un léger modelage du terrain est totalement intégré à l’aménagement (on ne pourra remarquer qu’un léger décaissé).

Il faut noter que l’on peut distinguer plusieurs types de noues et donc plusieurs modes de fonctionnement.

Une noue peut fonctionner de manière tout à fait autonome sans organe de collecte ni de régulation. La collecte des eaux de pluie se fait de façon naturelle par ruissellement, le stockage temporaire se fait au sein de la noue et l’évacuation est réalisée :

• si le sol est perméable : par infiltration directe. Cette infiltration permet d’éviter d’avoir des zones où l’eau va stagner, induisant divers types de nuisances.

• si le sol est imperméable : la noue doit être raccordée à un exutoire qui permettra l’évacuation de l’eau à débit régulé.

Dans ces deux premiers points, la noue est utilisée comme un bassin de rétention, de rétention infiltrant ou d’infiltration quand le sol le permet. La noue peut constituer un exutoire à part entière.

Mais elle peut également être utilisée pour :

• suppléer le réseau d’assainissement pluvial traditionnel,

• compléter un ouvrage alternatif pluvial enterré qui serait saturé lors d’un épisode pluvieux. Dans ces cas, elle constituerait un volume de stockage supplémentaire alimenté par débordement lors de la mise en charge du réseau ou de l’ouvrage alternatif. La vidange et l’évacuation se faisant par la suite de façon régulée.

Avantages :

- Très bonne intégration dans le paysage, création de paysages végétaux, d’habitats aérés.

- L’aspect plurifonctionnel est important avec un vaste domaine de réutilisation (qu’elle soit enherbée ou bitumée) : espaces de jeux, de détente, simple espace vert,....

- Possibilité de l’intégrer comme système assurant le ré-essuyage au sein d’un ouvrage (dans un bassin par exemple).

- Possible réalisation par phases suivant les besoins de stockage.

- Conception et réalisation aisées.

- Faible coût de réalisation.

- Entretien simple et classique (type espace vert).

- Faible phénomène de colmatage.

- Sensibilisation du public par visualisation directe du problème du traitement des eaux pluviales.

Inconvénients :

- Les noues peuvent nécessiter de grandes surfaces foncières, le coût du foncier peut donc s’avérer rédhibitoire.

- Entretien régulier (mais simple).

- Conception soignée.

Conditions et domaine d’utilisation :

Cet ouvrage ou du moins son concept, est le plus utilisé des techniques alternatives.

Il peut être utilisé seul comme technique alternative à part entière ou en complément d’autres techniques. Dans ce dernier cas, de plus petite dimension, sa présence permet d’assurer le ré-essuyage de l’ouvrage et/ou l’évacuation des eaux générées par des épisodes pluvieux de faible intensité.

Si le sol est imperméable ou si sa pente est trop faible (inférieure à 2 à 3 millimètres par mètre), il faut prévoir des organes spécifiques de vidange pour éviter toutes types de nuisances.

Au contraire, si la pente est trop forte, il faut mettre en œuvre un cloisonnement dans la noue pour réduire les vitesses d’écoulement et augmenter le volume de stockage.

L’entretien d’une noue est très simple. Tout comme pour un espace vert classique, il faut tondre les rives engazonnées, arroser les végétaux présents, ramasser les feuilles et les détritus. Il faut de plus, lorsque le besoin s’en fait ressentir (diminution de la capacité hydraulique de l’ouvrage) extraire les boues de décantation et curer les orifices s’il y en a. Mais cet entretien est facile à réaliser car sa structure (pente douce et faible profondeur) la rend aisément accessible.

On peut remarquer qu’une noue peut être utilisée aussi bien en milieu urbain, péri-urbain que rural, aussi bien en lotissement que sur site industriel.