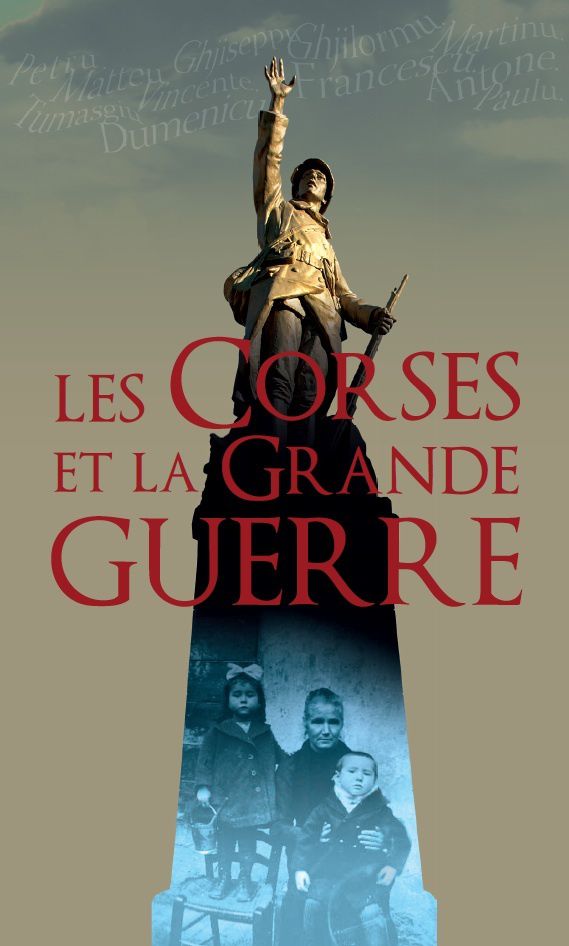

Les Corses et la Grande Guerre au Musée de la Corse - Corte

Voilà pour conclure une actualité bien chargée, le blog de l’habitat durable qui s’en va prendre un peu de liberté estivale en ce mois d’août, vous entraine dans les antres du Musée de la Corse, à CORTE. Et oui la Corse ses rivages de toutes beautés recèle bien d’autres splendeurs à découvrir, tels que son patrimoine culturel et historique.

En cette année 2014, qui marque le centenaire de la Grande Guerre, le Musée de la Corse a souhaité présenter une exposition consacrée aux Corses et à la Grande Guerre à partir du 21 juin 2014. Une exposition labellisée par la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale comme projet innovant et structurant pour le territoire.

Cet événement met en lumière ce conflit qui marque un tournant dans l’histoire contemporaine européenne et régionale : s’il n’a pas engendré d’opération militaire sur le territoire, il est souvent dénoncé comme marquant la fin de la société traditionnelle insulaire corse.

Cette exposition évoque les hommes et les femmes impliqués à des degrés divers dans ce conflit en tant que témoins et acteurs de cette période de l’histoire et les bouleversements à court, moyen et long terme, que la Grande Guerre a entraînés ainsi que les modifications socio-économiques inéluctables qu’elle a impulsées dans la société corse et ce jusqu’à nos jours, nourrissant la mémoire collective et les imaginaires sociaux et politiques.

Cette exposition se veut un lieu de réflexion et de compréhension qui nous parle de singularité et d’uniformisation, reliant des trajectoires individuelles à l’histoire régionale et aux grands événements internationaux fondateurs de l’entrée de l’Europe dans le XXe siècle.

Ce projet d’exposition est l’occasion de proposer une nouvelle lecture de la Grande Guerre en rendant compte des dernières avancées scientifiques sur ce sujet et de susciter une réflexion sur les notions de mémoire, de représentation et de construction politique autour d’un événement fondateur.

La multiplicité de médias présentés (photographies, peintures, dessins, sculptures, audiovisuels, journaux, affiches, effets personnels, uniformes, armes, partitions, carnets, jouets, armes...) sont autant de vecteurs pour illustrer les dimensions globales, à la fois économiques, politiques, sociales, culturelles et anthropologiques, de ce conflit.

Construite autour de quatre thématiques distinctes, l’exposition Les Corses et la Grande Guerre présente plus de 600 objets.

Séquence I

LA CORSE À LA VEILLE DU CONFLIT, UNE PÉRIPHÉRIE EN CRISE

Une économie insulaire en crise Une périphérie française La naissance d’une identité corse

Séquence II

LES CORSES EN GUERRE, DES HOMMES MOBILISÉS

La mobilisation Une guerre moderne Les régiments « corses » S’évader pour tenir Religion et expression de la foi Ecrire pour survivre Photographier pour témoigner Échapper au front

Séquence III

UNE SOCIÉTÉ INSULAIRE « EN GUERRE »

Propagande et « bourrage de crâne » Un effort de guerre sans précédent Une île, terre de relégation et d’exil Les souffrances d’une île

Séquence IV

DU DEUIL AUX MÉMOIRES, CONSÉQUENCES ET SOUVENIR DE LA GRANDE GUERRE

De la fin du conflit à la mythification de la Grande Guerre Entre souvenir obsessionnel et traumatisme Une Corse nouvelle ? Le cas de la Corse : une mémoire vive et tourmentée

• Un espace dédié au jeune public propose un parcours qui aborde le sujet sous un angle interactif : AU CŒUR DES TRANCHÉES.

• En contrepoint de l’exposition, des photographies et une installation vidéo viennent illustrer le thème : L’UMANA AMBIZIONE + NOTRE SIÈCLE.

• Un colloque interdisciplinaire international « MINORITÉS, IDENTITÉS RÉGIONALES ET NATIONALES EN GUERRE 1914-1918 » organisé par le musée de la Corse les 19 et 20 juin 2014 à l’université de Corse.

Alors que la Corse a été géographiquement éloignée du front, la mémoire de la Grande Guerre demeure extrêmement vive dans l’imaginaire insulaire. Ici, peut-être plus qu’ailleurs, ce conflit a marqué un tournant dans l’histoire contemporaine régionale. Cette exposition propose une nouvelle lecture de la Grande Guerre et de ses répercussions en Corse en remettant en question les mythes et les stéréotypes et en explorant les imaginaires sociaux et politiques. À travers plusieurs centaines de documents et d’objets, le visiteur est replongé aussi bien dans les tranchées avec les poilus corses, que dans le quotidien de l’arrière insulaire. L’avant-guerre et les décennies qui suivent celle-ci permettent une mise en perspective des conséquences du conflit.

Le parcours s’organise en quatre séquences principales, destinées à mettre en lien l’histoire globale avec la «petite histoire» des communautés corses au sein du premier conflit mondial.

SÉQUENCE I

LA CORSE À LA VEILLE DU CONFLIT, UNE PÉRIPHÉRIE EN CRISE

Le déclenchement de la Grande Guerre signe la fin de la Belle Époque qui, comme dans de nombreux départements, est loin d’être une période florissante pour l’ensemble de la société insulaire. La dégradation de l’économie, dont la crise remonte à la fin du XIXe siècle, permet de mieux comprendre le processus migratoire qui, pour beaucoup de Corses, va devenir une échappatoire à la misère. À la veille du conflit, la Corse occupe une place stratégique en Méditerranée comme le prouve le renforcement des fortifications de Bonifacio et de Bastia face à un voisin transalpin membre de la Triplice depuis 1896. Cette menace irrédentiste cristallise l’enracinement du patriotisme français. Celui-ci n’entrave cependant pas l’expression d’une identité corse, à la fois vecteur de la républicanisation entre 1870 et 1914 mais aussi support du mouvement régionaliste apparu en réaction à l’état « d’île oubliée et abandonnée » dans laquelle se trouve l’île en 1914.

SÉQUENCE II

LES CORSES EN GUERRE, DES HOMMES MOBILISÉS

De 1914 à 1918, environ 52 800 mobilisés et 2 000 à 3 000 engagés volontaires corses ont répondu à « l’appel de la patrie ». Par sa modernité, cette Grande Guerre va marquer l’entrée de l’Europe dans le XXe siècle.

Mais pour ces combattants d’origine insulaire, ce conflit est avant tout synonyme d’exil même si des régiments marqués par une forte présence corse permettent l’affirmation d’une identité singulière au sein de la nation « en armes ». Comme tous les poilus, les combattants insulaires connaissent la vie dans les tranchées et y adoptent des pratiques, aux formes parfois héritées de leurs spécificités culturelles, comme la solidarité ou la religiosité, leur permettant de tenir dans l’enfer des premières lignes. Parmi celles-ci la correspondance des combattants avec leur famille matérialise ce lien viscéral, cette véritable ubiquité, conservés avec l’île. Elle démontre à quel point l’identité corse survit à la guerre.

Alors que le conflit se fait de plus en plus meurtrier, la combativité des poilus corses n’empêche pas, comme ailleurs, de voir apparaître des stratégies d’évitement destinées à échapper de manière « officielle » au front, c’est-à-dire sans que soit remis en cause le patriotisme des soldats insulaires.

SÉQUENCE III

UNE SOCIÉTÉ INSULAIRE EN GUERRE

Si le territoire insulaire est éloigné du front, la société corse n’en a pas moins été directement confrontée au conflit. Les conséquences économiques se font d’autant ressentir que l’île déjà dépendante de ses importations avant la guerre doit faire face à la pénurie provoquée par la réduction des rotations maritimes.

Pourtant, la population locale, décrite en 1908 dans le rapport Clémenceau, comme la plus pauvre d’Europe, a largement participé financièrement à l’effort de guerre. Patriotisme et volonté de hâter la fin du conflit et le retour des mobilisés sont à l’origine de cette participation massive aux quêtes et aux emprunts nationaux. Le « bourrage de crâne » fait certes son œuvre... au point d’être intégré dans les esprits insulaires sans toutefois déclencher une haine du Boche à laquelle les 2 000 prisonniers de guerre et internés en captivité dans l’île auraient pu faire face.

De même, l’accueil réservé par la population corse aux réfugiés serbes et juifs démontre que l’hospitalité et la solidarité conservent tout leur sens. Pourtant, la société insulaire souffre du conflit à travers l’apparition des mutilés, l’annonce des morts et des disparus ainsi que les ravages de la grippe espagnole.

SÉQUENCE IV

DU DEUIL AUX MÉMOIRES, CONSÉQUENCES ET SOUVENIR DE LA GRANDE GUERRE

Au-delà des incalculables conséquences démographiques du conflit, le poids du deuil dans les familles insulaires aux lendemains de la Première Guerre mondiale se mesure à travers le souvenir des 10 à 12 000 Corses « morts au champ d’honneur ». Ce véritable traumatisme collectif explique le mythe des 40 000 morts, l’instrumentalisation de celui-ci et les reconstructions mémorielles apparaissant dans les affrontements idéologiques et partisans que se sont livrés différents courants ou formations politiques insulaires de la fin des années 1920 jusqu’à nos jours. Le souvenir de ce conflit s’inscrit donc dans un rapport singulier avec la nation. Depuis le début des années 2010, ce poids mémoriel persiste à travers le nouveau combat qu’animent diverses associations réunies dans un collectif pour la réhabilitation en droit des fusillés corses pour l’exemple de 14-18.

Toussaint Guglielmi, Corsica Association Sintinelle – Fonds Biaggi & Gregori © Association Sintinelle/DR

AU CŒUR DES TRANCHÉES

Exposition destinée au jeune public (6-11 ans)

Ce parcours destiné au jeune public s’offre comme un sas de sensibilisation à la visite de l’exposition Les Corses et la Grande Guerre.

Comment franchir le fossé du temps et rendre cette histoire accessible à des enfants dont le quotidien est à des années lumières des tranchées ? Ce sont leurs arrière- arrière-grands-parents qui ont peut-être vécu la Grande Guerre... Comment évoquer l’horreur sans traumatiser ? Impossible de faire revivre tel quel l’enfer des tranchées.

Au cœur des tranchées relève le défi en traitant ce pan d’histoire sous l’angle de l’émotion et du vécu quotidien. Centré sur l’humain et les sensations, le parcours, qui propose une série d’expériences subjectives et sensorielles, est un outil qui permet de faire sens de ces fragments, de prendre de la distance et de s’interroger sur l’Histoire.

La scénographie développe un univers qui mêle des éléments très réalistes avec une évocation plus symbolique des tranchées. Empruntés au registre visuel militaire, le graphisme aux couleurs franches, évoque les rubans des médailles, le mobilier rappelle les caisses et cantines.

Le matériau dominant est la couverture grise. Tantôt pliée tantôt roulée, utilisée pour évoquer les sacs de sable, les bandages ou pour former les parois d’un espace plus intimiste, elle évoque par sa texture râpeuse l’inconfort de la guerre. Symbole de protection aussi, elle réconforte et aide le soldat à lutter contre le froid.

SUR LE QUAI DU DÉPART

En préambule au parcours, une fresque panoramique d’un quai d’embarquement sert de point de rassemblement pour les visiteurs. Le décor campe l’ambiance qui préside au début de la campagne. Personne ne s’imagine alors en « prendre » pour 4 ans...

EN ROUTE VERS LE FRONT

L’image du départ laisse la place à un environnement rappelant celui des tranchées. Promiscuité, rats et poilus figés au fond du cul-de-sac montrent qu’on s’enfonce dans le conflit.

LA TRANCHÉE DES ÉMOTIONS

La vie dans les tranchées. Une suite d’illustrations inspirées de documents pris sur le vif retrace le quotidien du soldat.

Le bruit et les odeurs des tranchées.

Sons et odeurs sont diffusés dans ce boyau pour faire ressentir l’environnement sensoriel, celui des soldats confinés dans leur tranchée.

Le refuge des pensées. Un ensemble de boîtes représentant les souvenirs et pensées permettent de s’immerger dans les pensées d’un poilu. Une manière de montrer que la guerre touche les acteurs au front, mais aussi ceux qui sont restés au pays.

LES INDISPENSABLES

Le barda. Les enfants décryptent le contenu d’un barda. Accessoires réglementaires, objets intimes, voire insolites aident à supporter physiquement et moralement cette situation extrême qu’est la guerre. Le poids du barda. Un dispositif permet d’expérimenter physiquement ce que représentent ces 35 kilos.

RÉCITS DE VIE

Implanté au cœur du parcours un espace audiovisuel diffuse des récits de soldats en bande dessinée.

LA MÉMOIRE

Trois écrans tactiles permettent la consultation des carnets réalisés dans le cadre du concours Les petits artistes de la mémoire, la grande guerre vue par les enfants, organisé par l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. Les enfants réinterprètent l’histoire personnelle d’un poilu et deviennent à leur tour vecteurs de cette mémoire.

• COIN LECTURE Albums, livres documentaires, BD, livres de poésie sont mis à disposition pour en savoir plus.

• SUPPORT PÉDAGOGIQUE En début de parcours, les jeunes visiteurs se voient remettre une petite besace qui contient un support individuel, le petit journal de la Grande Guerre. Ce carnet propose pour chaque thème une activité. Tout au long du parcours, l’enfant récolte des vignettes illustrées, « fragments » d’expérience, qui, découpées, commentées et collées dans le carnet permettent de prolonger l’expérience de visite.

L’UMANA AMBIZIONE + NOTRE SIÈCLE

En contrepoint de l’exposition les Corses et la Grande Guerre

Photographies : Jean-André BERTOZZI / Installation vidéo : Leonardo BOSCANI

Un projet dont l’objectif est de mener une réflexion sur la dimension historique de la mémoire.

L’UMANA AMBIZIONE :

Ces 21 portraits réalisés entre 2002 et 2005 par Jean-André Bertozzi mettent en scène les derniers survivants des îles de Corse et de Sardaigne de la première Guerre mondiale. Ces images sont devenues aujourd’hui des objets d’histoire.

Avec le temps, les ultimes témoins de ce conflit ont disparu... Ne restent aujourd’hui, outre leur images muettes, que les paroles d’un de ces anciens que Leonardo Boscani a inscrites dans une installation vidéo : « La conta ». Une ronde enfantine, sur un fond d’hymnes nationaux, vient rythmer l’apparition de ces paroles perdues.

Des images et des paroles comme les derniers échos d’un siècle qui lentement s’éloigne de nous.

NOTRE SIÈCLE :

Le visiteur passe dans un labyrinthe de visages qui le mène vers une sculpture photographique : « Notre siècle ». Cette stèle de verre sortant du sable nous présente un premier regard sur ce siècle. Ces images en couleurs, comme un siècle naissant, ont été faites juste avant que ne cesse la tranquillité : un coin de verdure dans un champ, des officiers dans leurs beaux uniformes, mais déjà au loin le bruit du canon...

De multiples témoins, aujourd’hui muets, qui nous renvoient vers un souvenir unique : notre inconscient collectif.

Anonyme Prisonniers de guerre du 363e régiment d’infanterie, bataille de la Chapelotte Collection particulière Pierre Filippini © Coll. Pierre Filippini/DR

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Dates :

21 juin 2014-28 mars 2015

Lieu :

Musée de la Corse, Citadelle de Corte - 20250 CORTE

Coordonnées :

museedelacorse.info@ct-corse.fr Tél. : 04 95 45 25 45 Fax. : 04 95 45 25 36

Horaires :

Du 22 juin au 20 septembre : 10 h - 20 h tous les jours

Du 21 septembre au 31 octobre : 10 h - 18 h tous les jours sauf les lundis

Du 1er novembre au 28 mars : 10 h - 17 h tous les jours sauf les dimanches, lundis, fériés et 24 décembre FERMETURE ANNUELLE Du 31 décembre au 14 janvier inclus

Commissariat :

Sylvain GREGORI, Attaché de conservation du patrimoine, Docteur en histoire de l’université de Provence, Chercheur associé au CMMC-Université de Nice et Président et cofondateur de l’association d’histoire militaire corse Sintinelle. Jean-Paul PELLEGRINETTI, Professeur des Universités, Responsable de l’ANR ICEM (Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine Université de Nice-Sophia Antipolis).

Scénographie :

Yves Kneusé, architecte scénographe et Charlotte Vaillant, architecte intérieur

Graphisme :

Gaëtan Laroche

Publications :

• Catalogue et brochure de l’exposition Les Corses et la Grande Guerre Coédition Musée de la Corse, CTC/Albiana

• Bande dessinée AIÒ ZITELLI ! Récits de guerre 14-18 Coédition Musée de la Corse, CTC/Albiana

Activités pédagogiques :

Visites guidées et ateliers à destination du jeune public

(6-11 ans) et des classes Réservation : 04 95 45 26 02 jeanne.luciani@ct-corse.fr Visites guidées à destination des collèges et lycées Réservation : 04 95 45 26 06 cecile.liberatore@ct-corse.fr

Visites guidées :

Visites guidées à destination des groupes.

Réservation : 04 95 45 26 06 cecile.liberatore@ct-corse.fr

www.musee-corse.com