Une ''MIS'', au cœur de la ZAC Joseph-Bédier du 13ème arrondissement de Paris

Un lieu d'accueil et de vie pour jeunes adultes

Le chantier de construction de la Maison International de Séjour (MIS), située dans le 13e arrondissement de Paris, a démarré. A la rentrée universitaire 2015, la MIS proposera un lieu d'accueil et de vie pour jeunes adultes avec une triple vocation : résidence étudiante, résidence sociale pour jeunes actifs et résidence d’hébergement de loisirs à vocation sociale.

L’objectif de la Ville de Paris est double : offrir un lieu d'hébergement de court et de moyen séjours et un lieu d'échanges culturels ouvert aux étudiants, jeunes actifs, touristes, mais aussi aux habitants du quartier.

Convivialité, découverte et échanges internationaux

La MIS, implantée dans la ZAC Joseph-Bédier – Porte d'Ivry, fait partie du Grand projet de renouvellement urbain (GPRU) de la Ville de Paris. Ce quartier fait l'objet d'une politique globale visant à améliorer le cadre de vie, à renouer les solidarités urbaines avec la commune limitrophe d'Ivry-sur-Seine et renforcer la politique sociale, tout en favorisant le développement économique local.

L'aménageur est la SEMAPA, pour le compte de la Ville de Paris, propriétaire des terrains. Le maître d’ouvrage de la MIS est la SA d’HLM Gambetta Locatif, ESH (entreprise sociale pour l’habitat) du Groupe Gambetta, titulaire d'un bail à construction de 52 ans, à l'issue duquel la Ville de Paris deviendra pleinement propriétaire des bâtiments. L’Atelier d’architecture Rolland & Associés (Angers, Paris) assurera la maîtrise d’œuvre. La gestion de l’ensemble du projet a été confiée à Fac Habitat.

Son concept repose sur la convivialité, la découverte et les échanges internationaux. Le centre d'animation disposera d'espaces collectifs pour favoriser les rencontres entre les étudiants, les touristes et le monde associatif local : salles de réunions, espaces à vocation pédagogique et bar-espace d'exposition.

Trois résidences et un centre d’animation. Une dimension exclusivement sociale

Le projet de la MIS englobe un ensemble immobilier de 13 804 m2 de surface construite, sur une parcelle d’environ 4 000 m2, en bordure du boulevard périphérique, avec un dénivelé de 8%. Il se compose de trois bâtiments adjacents (R+8 à R+10), perpendiculaires au périphérique, reliés par un écran antibruit, et comprenant quatre programmes distincts :

• Une résidence étudiante, sur 5 069 m2, répartie sur les plots 1 et 2, et comprenant 198 chambres.

• Une résidence sociale pour jeunes actifs, sur 2 063 m2, au sein du plot 2, comprenant 85 logements.

• Une résidence d'hébergement de loisirs à vocation sociale pour de courts séjours, sur 3 328 m2, au cœur du plot 3. Elle offrira 145 chambres hôtelières à deux lits pour un total de 290 lits. Certaines chambres ont été aménagées pour l'accueil de personnes souffrant de handicaps moteurs ou sensoriels, l'accueil de jeunes couples, avec enfants en bas âge, et de groupes.

• Un centre d'animation, sur 1 666 m2, dénommé "le 13", implanté au rez-de-chaussée des plots 2 et 3, ouvert à tous les résidents et qui comprendra des espaces d'accueil, de réunions et d'animations accessibles aux habitants et aux associations du quartier.

Le projet MIS est à dimension exclusivement sociale, puisque les logements sont financés dans le cadre du secteur social (PLS, PLAI, PLUS).

La gestion de l’ensemble a été confiée à Fac Habitat, association loi de 1901 à but non lucratif.

Une mission d’accueil et d’éducation pour un public jeune

La MIS accueillera une population de jeunes adultes de 18 à 30 ans, en ciblant particulièrement :

• les étudiants nationaux et internationaux ;

• les stagiaires et jeunes actifs rencontrant des difficultés économiques et sociales ;

• les jeunes touristes en visite sur Paris ;

• les groupes ;

• les personnes handicapées ;

• les jeunes familles avec enfants en bas âge.

Les principales actions au cœur de ce projet sont :

• l'éducation à la citoyenneté européenne et internationale ;

• l'aide à la mobilité dans le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle et des loisirs ;

• le brassage social et l'accueil d'un public cosmopolite ;

• la promotion de l'altérité et la mixité sociale ;

• une contribution au développement économique et social du quartier.

Le concept architectural

Un projet à deux visages

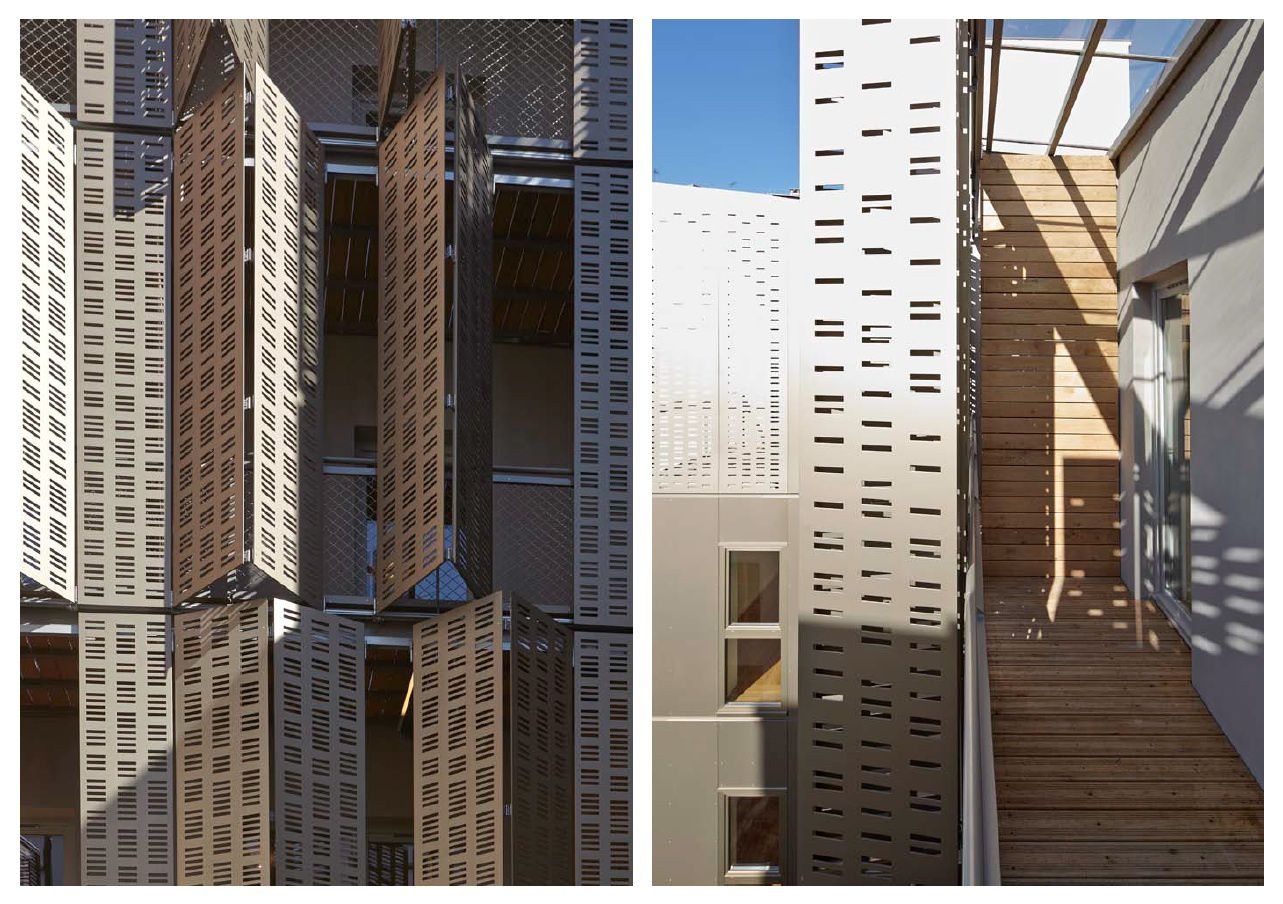

Conçu par le cabinet d’architecture Atelier Rolland & Associés (Angers, Paris), le projet de la Maison Internationale du Séjour est suivi par l’agence de Paris. Jérôme de Crozé, architecte associé, présente le concept architectural : «Ce projet répond à une conception rigoureuse établie sur la base des documents d'urbanisme liés à la ZAC Bédier. Il se compose de trois plots distincts les uns des autres, ouvrant d'une part sur la rue Maryse Bastié et le square Boutroux et, d'autre part, sur le périphérique au sud. C'est au travers de ces deux contextes complètement différents que ce projet trouve tout son sens.

Côté Paris, le projet offre l'image résidentielle d'un lieu d'habitation ouvert dont la composition sculpte un cœur d'îlot en prise sur le quartier. Trois plots d'habitation, aux façades épurées, constitués de murs en béton banché peint en blanc et brun clair, sont posés sur un socle vitré transparent abritant les surfaces communes de réception. Seul un objet libre posé sur pilotis habillé de claustra en bardeaux de terre cuite ponctue cette façade du projet et marque l'entrée de la MIS.

Côté périphérique, la MIS offre une image très différente. La dimension résidentielle est occultée pour laisser voir un bâtiment à l'échelle des vues plus larges qui existent. Les trois plots constituant le projet sont revêtus de grands murs rideaux vitrés (vitrages clairs, sérigraphiés), en double peau (60 cm d'épaisseur) intégrant une sérigraphie blanche dont la densité s'estompe au fur et à mesure que l'on progresse dans les étages, posés sur un socle en béton blanc. Ces murs rideaux définiront l'image architecturale du projet sur le périphérique. De jour, la paroi vitrée réfléchira la lumière, tout en laissant entrevoir la paroi béton située en arrière-plan et percée de baies d'éclairages, intégrant une signalétique du projet. La nuit, elles dévoileront en transparence les coursives de distribution situées derrière et une mise en scène lumineuse grâce à des spots de couleur intégrés dans la double peau.

Les variations, au gré de la lumière et du temps ainsi que de l'éclairage intérieur, créeront une mise en scène conférant au projet une image forte à l'échelle du grand paysage urbain s'ouvrant au sud du site. Enfin, les trois plots de la MIS laissent apparaître entre eux de grandes failles transparentes permettant d'ouvrir des vues généreuses entre Paris et Ivry. Ces failles sont fermées par des murs vitrés acoustiques transparents. Le soin apporté aux traitements paysagers des espaces laissés libres ainsi que le modelage du terrain permettront de mettre en valeur et accompagner les constructions, tant depuis Paris que depuis le périphérique ».

Des matériaux innovants et à faible impact énergétique

Un projet conforme au Plan climat de la Ville de Paris

L’ensemble du projet est conforme au Plan climat de la Ville de Paris (50 kWh/m2/an). Les bâtiments de la MIS respecteront les enjeux de développement durable puisqu'ils seront aux normes BBC et conçus selon les principes de la démarche HQE.

La MIS vise ainsi à réduire son impact énergétique et ses consommations, en privilégiant des matériaux innovants et à faible impact énergétique. Le projet se démarque par une volonté d'anticiper les évolutions de la réglementation thermique et de réduire l'empreinte énergétique, dès la construction des bâtiments, mais aussi pendant sa future gestion quotidienne.

Un lieu d’animation et de cohésion sociale pour le quartier

Dépasser la simple cohabitation entre les différentes populations

L'arrivée d'une population jeune et cosmopolite favorisera la mixité sociale dans le quartier tout en participant au développement économique local par la création d'emplois directs et indirects. La MIS pourra contribuer à une diminution des inégalités sociales et territoriales, tout en encourageant la cohésion sociale.

A l'échelle du quartier, le projet deviendra un lieu d’accueil et d’animation pour les habitants qui pourront assister à des conférences ou participer à des animations diverses. Ainsi, la MIS permettra une amélioration du tissu économique du secteur, une complémentarité avec les actions locales et le développement d’événements socio-culturels dans un quartier qui souffre d’un réel déficit en la matière.

Le caractère innovant du projet de la MIS est de dépasser la simple cohabitation entre les différentes populations du quartier en proposant de véritables moments d'échanges et une synergie des actions socio-culturelles de la résidence avec le reste du territoire d'implantation. Parmi les associations retenues dans le cadre de l'animation du centre, il est prévu d'accueillir en priorité des associations étudiantes, des structures d'économie sociale et solidaire, des associations de tourisme.

Le centre d’animation "Le 13". Une synergie avec le quartier

Le centre d’animation "Le 13" est ouvert à tous les résidents et fonctionne en synergie avec la ZAC, le quartier et, plus largement, avec l’arrondissement et la ville. Fac Habitat assure l’interface résidence/centre d’animation, la programmation des activités, la coordination des salles et les relations avec les acteurs du territoire.

La présence, dans le pôle d’animation, de l’AFEV est un des facteurs de la relation entre la MIS et le quartier. Des étudiants bénévoles interviendront auprès d’enfants et de collégiens en échec scolaire. Des partenariats avec des associations locales seront établis afin de mettre en place des actions communes pour lutter contre les inégalités. Les jeunes du quartier pourront ainsi bénéficier de compétences utiles à leur insertion professionnelle, sociale et culturelle.

"Le 13"sera aussi un lieu de distraction offrant un espace d’activités sociales et culturelles : temps d’échanges, espaces jeux, lecture, expositions, etc.

Maîtrise d’ouvrage : SA HLM Gambetta Locatif

Maîtrise d’œuvre : Atelier Rolland & Associés, architectes (Angers, Paris)

Entreprise générale : Bouygues Bâtiment Île-de-France Habitat social

Gestionnaire : Fac Habitat

428 logements

Capacité totale d’hébergement : 573 personnes

Coût global du projet : 34 M€ TTC, dont 24 M€ de travaux

Livraison : été 2015