2 400 MW en moins cet hiver et une consommation stable...

RTE prévoit que l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité sera assuré pendant l’hiver 2014-2015 en dépit de marges plus faibles que l’hiver dernier. La consommation d’électricité restera stable, mais la disponibilité prévisionnelle du parc de production cet hiver sera en baisse par rapport à l’hiver dernier, d’environ 2 400 MW. La France pourra recourir aux importations pour couvrir la consommation du matin en janvier, cependant les capacités d’exportation seront suffisantes pour pouvoir notamment porter assistance à la Belgique en cas de difficultés.

Dans des conditions météorologiques normales, l’offre et la demande d’électricité seront équilibrées cet hiver. Les marges diminuent toutefois, en raison de la baisse de la production électrique d’origine nucléaire et thermique, d’environ 2 400 MW. Cela s’explique par une moindre disponibilité du parc nucléaire et par la fermeture de certaines centrales thermiques (fioul et charbon) qui ne répondent plus aux normes européennes.

L’analyse prévisionnelle offre-demande d’électricité révèle en outre une légère hausse de la consommation aux périodes de pointe du matin et du soir par rapport à l’an dernier. La pointe de consommation pour cet hiver est estimée à 84 800 MW en janvier 2015.

Les capacités d’exportation seront suffisantes sur toute la période hivernale, notamment pour pouvoir répondre aux éventuelles demandes de la Belgique.

En cas de grande vague de froid (avec des températures inférieures de 6 à 8°C aux normales de saison), l’analyse de RTE montre que les niveaux d’importations nécessaires pour couvrir l’augmentation de la consommation pourraient atteindre 4 300 MW fin janvier. Cela restera compatible avec les capacités d’importation du réseau électrique français.

Pour porter assistance à la Belgique, si nécessaire, mais aussi en cas de tensions sur le réseau de transport d’électricité français cet hiver, RTE pourra actionner différents moyens dont l’effacement de la consommation disponible avec le mécanisme d’ajustement. Les acteurs du marché pourront également avoir recours au dispositif NEBEF, mécanisme permettant aux clients de valoriser les effacements sur le marché de l’énergie.

Cet hiver, les importations d’électricité seront nécessaires en janvier uniquement pour couvrir les besoins lors de la consommation du matin (jusqu’à 1 400 MW).

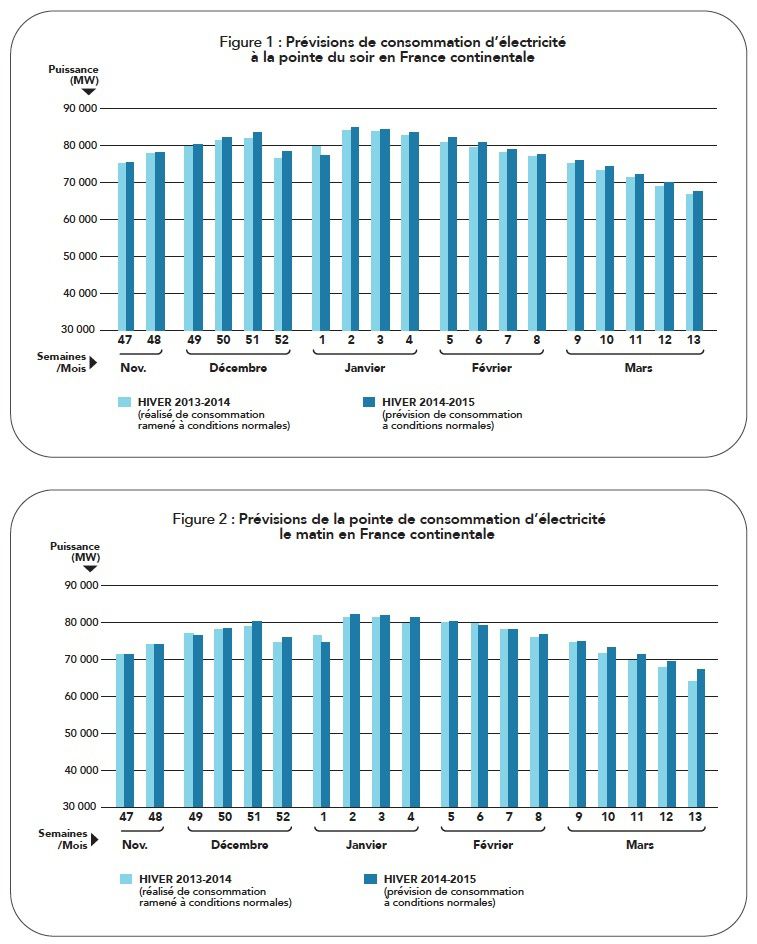

Prévision de consommation

La consommation journalière d’électricité est caractérisée par deux périodes de forte consommation :

Sur l’ensemble de l’hiver 2014-2015, la consommation en énergie (MWh) est stable par rapport à l’hiver dernier. Toutefois, RTE constate une augmentation de la puissance consommée (MW) en périodes de pointe et inversement une diminution de celle-ci en périodes creuses.

RTE présente pour chaque semaine de la période d’étude, les prévisions de consommation à la pointe du soir et pour la consommation du matin.

Ces deux prévisions sur la France continentale sont réalisées pour des températures correspondant aux normales saisonnières. Elles sont comparées à la consommation réalisée l’hiver dernier ramenée à la température normale.

Ainsi pour cet hiver, la pointe de consommation à conditions normales est estimée à 84 800 MW au cours de la deuxième semaine de janvier, à la pointe du soir.

Pour mémoire, le niveau de la consommation varie très sensiblement en hiver lorsque les températures baissent. Ainsi, lors de la vague de froid observée en France en février 2012, le niveau de consommation d’électricité s’est élevé à près de 102 100 MW le mercredi 8 février 2012 à 19h00 (maximum historique de la consommation française).

Pour l’hiver 2014-2015, on estime qu’une baisse de 1°C de la température moyenne pourrait entrainer une augmentation maximale de la consommation d’électricité de l’ordre de 2 300 MW à la pointe de consommation de 19h00.

Disponibilité du parc de production

Sur la base des derniers éléments transmis par les producteurs, la disponibilité prévisionnelle du parc de production français pour l’hiver 2014-2015 est en baisse par rapport à l’hiver dernier, d’environ 2 400 MW, notamment du fait du retrait d’exploitation de certaines centrales thermiques au cours de l’année 2014. La diminution de la disponibilité prévisionnelle est aussi due à une baisse de la disponibilité nucléaire.

Le développement continu des énergies renouvelables permet néanmoins d’amortir la baisse observée.

Les stocks hydrauliques sont à des niveaux proches de la moyenne des dernières années. Pour les mois à venir, la puissance prévisionnelle hydraulique disponible est stable par rapport à celle de l’hiver dernier.

Risque modéré de rupture d’approvisionnement

Les figures 3 et 4 présentent, pour chaque semaine de l’hiver, à la pointe de consommation du soir et lors de la consommation du matin, le bilan import/export en électricité de la France permettant de satisfaire le critère de sûreté de la marge au risque 1% lors de la consommation du matin et au risque 4% à la pointe du soir. Ce bilan correspond à la valeur maximale de production française qui pourrait être exportée dans le respect du critère de sûreté ou le complément minimal qu’il serait nécessaire d’importer pour satisfaire ce critère.

Notons que les valeurs affichées, qui résultent de la simulation d’un grand nombre de scénarios de tempéra- tures et de disponibilité des groupes de production, ne correspondent pas à une prévision des échanges transfrontaliers en temps réel qui pourront être différents de ce solde, en raison notamment :

• des conditions météorologiques réelles et de la disponibilité effective des moyens de production,

• des arbitrages effectués par les différents acteurs, en particulier entre la sollicitation des moyens de production français, la mobilisation des effacements de consommation et le recours aux marchés étrangers via les capacités proposées par RTE sur les interconnexions.

Avec un solde des échanges presque systématiquement exportateur sur l’ensemble de la période d’étude, le recours à des importations ne devrait pas s’avérer nécessaire pour équilibrer la consommation d’électricité en France continentale et satisfaire le critère de sûreté retenu par RTE.

Néanmoins en cas de froid intense et durable, les marges prévisionnelles se réduiront du fait de l’augmentation de la consommation électrique et de la baisse des stocks hydrauliques fortement sollicités dans ce type de situation.

Dans une telle situation, avec des températures inférieures de 6 à 8 °C aux températures de référence, les niveaux de consommation seraient comparables à ceux réalisés lors du pic historique de février 2012. Le niveau d’importation pourrait atteindre près de 4 300 MW pour satisfaire l’équilibre et la marge nécessaire pour couvrir des aléas. Cette valeur reste compatible avec les capacités du réseau mises à disposition des importations dont les limites sont évaluées de manière coordonnée avec les gestionnaires de réseau voisins (capacité égale à 9 800 MW selon les conditions d’exploitation).

La valeur de la capacité maximale d’importation est recalculée chaque jour. Elle dépend des conditions du système électrique français et étranger. Elle sera d’autant plus grande que les importations seront réparties sur toutes les frontières.

Dans une situation de très forte tension de l’équilibre offre demande en France continentale, après la mise en œuvre par les fournisseurs de l’ensemble des moyens d’action dont ils disposent, RTE devra, si nécessaire, faire appel à des moyens exceptionnels et à des actions de sauvegarde (baisse de 5% de la tension, voire délestage de consommation en dernier recours).

Toutes choses égales par ailleurs, l’augmentation de la consommation réduit les marges de sûreté du système électrique.

Ainsi, les actions de chacun, visant à maîtriser ou réduire la puissance électrique notamment aux horaires des pointes, contribuent à relaxer les éventuelles tensions sur l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité, et améliorent ainsi la sécurité d’alimentation du pays.

Situation européenne

Le système électrique européen étant fortement interconnecté, l’équilibre offre-demande doit être analysé non seulement au niveau de chaque pays, mais aussi à l’échelle européenne. En effet, la mutualisation de l’offre grâce aux interconnexions électriques constitue un atout important pour couvrir la demande à une échelle plus large que chaque pays, dans la mesure où les capacités maximales d’importation du réseau français ne sont pas atteintes.

Un travail similaire à la présente analyse est donc effectué au niveau européen par l’ensemble des gestionnaires de réseau. Au travers du « Winter Outlook Report », RTE et ses homologues européens informent l’ensemble des acteurs du marché européen de l’électricité de l’analyse prévisionnelle de l’équilibre offre-demande pour l’hiver à venir.

Les résultats de cette étude seront publiés fin novembre par ENTSO-E (« Winter Outlook Report »).

Dispositif d’ajustement de l’offre et de la demande d’électricité en temps réel

En cas d’aléas sur la consommation ou sur la production, RTE utilise le mécanisme d’ajustement.

RTE peut solliciter des offres afin d’assurer à tout instant l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité et reconstituer les marges de sécurité d’exploitation du système électrique.

Depuis son démarrage en avril 2003, le mécanisme d’ajustement, dont les règles sont approuvées par la Commission de Régulation de l’Énergie, a démontré son efficacité. Conformément aux dispositions législatives, la puissance disponible sur les moyens de production techniquement opérationnels, et non utilisée par les producteurs pour leurs besoins propres, doit être mise à la disposition de RTE via le mécanisme d’ajustement.

En complément, dès 2008, RTE avait ouvert la possibilité pour les consommateurs de proposer sur le mécanisme d’ajustement des offres d’effacement de la consommation de leurs sites et ainsi de tirer parti des souplesses possibles. Cette démarche est désormais pérennisée via l’article 7 de la loi NOME. Dans ce cadre, RTE contractualise la mise à disposition de capacités d’effacement activables sur le mécanisme d’ajustement auprès des acteurs d’ajustement. Cette contractualisation ouvre en particulier la participation aux capacités saisonnières puisque des contractualisations sur 3, 6, 9 et 12 mois sont possibles.

Enfin, le dispositif en vigueur en France est ouvert aux offres d’ajustement en provenance de pays frontaliers (Suisse, Allemagne, Royaume-Uni et Espagne).

Soulignons toutefois que les marges sont dimensionnées pour couvrir les aléas survenant en temps réel ou sur des échéances très proches de celui-ci. Ainsi le mécanisme d’ajustement, réservoir des offres permettant de constituer les marges d’exploitation pour faire face à des aléas sur la production ou la consommation à court terme, n’a pas pour vocation de couvrir des déséquilibres sur le périmètre de responsabilité des acteurs commerciaux.

Outre le dispositif d’ajustement utilisé en temps réel par RTE en cas d’aléas sur la consommation et les offres, les fournisseurs disposent dans leur portefeuille de possibilités d’effacement de la consommation dont les effacements tarifaires. Ainsi, le potentiel total d’effacement de la consommation à disposition des fournisseurs est d’environ 2 600 MW.

Enfin, l’hiver 2013/2014 a vu la mise en place du mécanisme NEBEF. Ce dispositif, géré par RTE, offre de nouvelles perspectives aux acteurs de marché pour équilibrer leur portefeuille via la sollicitation d’effacements. NEBEF permet ainsi de faire émerger de nouveaux types d’effacement et de compléter les modalités de maîtrise de la consommation d’électricité en France.

Gestion des situations tendues

Dans les périodes de tension de l’équilibre offre – demande français caractérisées par des soldes d’échanges importateurs avec les pays voisins saturant les capacités d’imports calculées aux frontières, les fournisseurs du marché français peuvent également mettre en œuvre des effacements supplémentaires de la consommation sur leurs portefeuilles de clients, en complément de leurs achats sur les marchés européens. A ce stade, seuls les effacements communiqués par les fournisseurs à RTE sont pris en compte. De plus, les producteurs installés en France peuvent également agir sur leur planning de maintenance des groupes de production pour augmenter si possible leur disponibilité.

Enfin, avant de faire appel aux moyens exceptionnels, RTE s’appuie sur les dispositifs suivants : sollicitation des offres d’effacement des consommateurs français ou en provenance de l’étranger sur le mécanisme d’ajustement et activation des contrats de secours conclus avec les autres gestionnaires de réseau européens.

Si ces mesures préventives s’avèrent cependant insuffi- santes, RTE alerte les pouvoirs publics des risques de rupture d’approvisionnement et procède en temps réel à l’activation de moyens exceptionnels d’exploitation visant à limiter les conséquences sur le système électrique.

Situation des régions Bretagne et Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA)

Ces deux zones géographiques sont déficitaires en moyens de production et ont en commun d’être alimen- tées comme des péninsules électriques par le réseau électrique national. A cette situation, s’ajoutent des taux de croissance de la consommation importants qui tendent rapidement à saturer les capacités de transit des réseaux existants, avec le risque fort de ne plus pouvoir satisfaire la demande lorsqu’un élément du réseau ou un groupe de production est indisponible.

Ces deux caractéristiques confèrent, en l’état actuel, un rôle important aux capacités et à la disponibilité du réseau de transport pour assurer la sécurité d’approvisionnement en électricité.

En partenariat avec les acteurs régionaux, RTE oriente son action sur le développement du réseau, l’accueil de nouveaux moyens de production locaux et la maîtrise de la demande d’électricité.

Manque de production d'électricité à l'horizon 2015 ! - Le blog de habitat-durable

Selon le RTE (Réseau de transport d'électricité), représenté par son président du directoire Dominique Maillard, la production française d'électricité est garantie jusqu'en 2013, toutefois...

http://www.blog-habitat-durable.com/article-on-54476813.html